Huapango. Imagen: Flickr / Tom Wheaton

En el siglo XIX, cuando el México que hoy nos resulta tan familiar fue creado, los líderes insurgentes de la Guerra de Independencia impusieron un sistema donde la esclavitud quedaba prohibida. Tal como se aprende desde la educación básica, a partir del momento de la abolición, todas y todos en México fueron legalmente libres (legalmente, porque en la práctica tomó mucho más tiempo). Sin distinciones. Además, se estableció que todas las personas nacidas en el país serían mexicanas y, como tales, contarían con igualdad de derechos ante la ley. Tampoco en esto se establecieron distinciones.

Sin embargo, quedaron cabos sueltos, por ejemplo, la naturaleza “mestiza” de la nación que surgía. Nacía, en la concepción de los padres y madres de la patria, un país que, aparentemente, reivindicaba a los pueblos nativos al asumirse, por definición, portador de sangre “mitad indígena y mitad europea”. Lamentablemente, en esto tampoco se establecieron distinciones, originándose así una de las obviedades más problemáticas de nuestra historia: “en México todas y todos somos descendientes de indígenas y europeos”.

La omisión tuvo consecuencias. La reproducción sistemática del discurso, naturalmente impulsado por un Estado que basó su existencia misma en esa máxima, terminó por imponerlo como parte del entramado invisible de las cosas más cotidianas y naturales de la mexicanidad que, por generaciones, se asumieron.

La invención de aquella mexicanidad dejó completamente fuera a muchísimos sectores de la población cuya existencia quedó atrapada en un vacío cultural que les hizo (por extensión de omisiones) extranjeros en su propia tierra, desde el momento mismo en que recibieron la nacionalidad. Es el caso de incontables individuos de orígenes diversos que han tenido que resistir a lo largo de dos siglos para poder visibilizar el espacio que siempre han ocupado dentro de lo mexicano. Por supuesto, entre ellos, quizá el caso más representativo sea el de quienes pertenecen a la diáspora africana.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los afromexicanos se definen como aquellos descendientes de las personas que llegaron a México provenientes de África durante el periodo colonial, generalmente en condición de esclavos.

El censo de 2020 arrojó que en el país habitan dos millones 576 mil 213 personas que se reconocen como afromexicanas, de las cuales el 50.4 por ciento son mujeres y el 49.6 por ciento a hombres, con una edad media de 36 años. Este número representa al dos por ciento de la población total y se distribuye principalmente en los estados de Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco.

En 2019, el Congreso de la Unión aprobó una adición al Artículo 2o. Constitucional con el fin de reconocer la existencia de los afromexicanos dentro del mosaico pluricultural de la nación. No obstante, este esfuerzo de reconocimiento continúa latente.

RESISTIR A PLENA LUZ

Si bien no sólo existe lo que determina el Estado, los decretos de éste sí que pueden convertir la existencia de una comunidad en una circunstancia adversa y peligrosa. Resulta sumamente arriesgado ser lo que un Estado determina que no puede ser; o existir siendo lo que un Estado dice que no existe. De la persecución que esto implica pueden dar fe cantidad de pueblos y comunidades disidentes del mundo que han pagado con sangre esa contradicción. Y precisamente en esas circunstancias la comunidad afromexicana lleva más de dos siglos (es decir, toda la historia de México como tal), resistiendo a plena luz, encarnando una de las muchas contradicciones en lo que oficialmente se considera mexicano.

Se propone hablar de resistencia a plena luz porque es importante enfatizar que los herederos de raíces africanas no viven en distantes poblados secretos para no ser vistos; sino que han sido sistemáticamente obligados a vivir ocultos frente a los ojos del país. Se han tornado invisibles por el simple hecho de no ser concebibles dentro de una categoría posible; es decir, la comunidad afromexicana ha sido históricamente borrada a través de la cultura.

Sin embargo, como ocurre también en tantos niveles de la sociedad, esta invisibilización que contradice la realidad, al mismo tiempo se contradice a sí misma en el propio espacio donde ocurre, pues precisamente es en la cultura popular donde, simultáneamente, sobrevive el nítido trazo de las comunidades de raíces africanas en esta nación.

HERENCIA IMBORRABLE

La música mexicana sencillamente no se puede concebir sin una importante vena de origen africano. Los fandangos o sones de artesa, por ejemplo, son bailes que, según el compositor y estudioso afromexicano Efrén Mayrén, nacieron entre grupos de personas negras esclavizadas que se revelaron a sus captores y escaparon a las inhóspitas montañas de la costa, donde elaboraron sus propias canoas de madera para subsistir en el exilio realizando de manera autónoma y comunitaria la misma actividad para la que eran explotados: la pesca. Y fue precisamente sobre esas embarcaciones que se bailaron los primeros ritmos de tarima de la Costa Chica, cuando aquellos mexicanos negros y rebeldes tendieron las canoas hacia abajo y subieron a ellas para festejar su libertad danzando.

Basta prestar un poco de atención a la base rítmica de pulso binario y sensación ternaria que caracteriza a los sones de artesa —como si de un cortísimo vals se tratara— y es inmediatamente reconocible cierta cadencia que parece universal entre las músicas mexicanas. Se trata del mismo pulso que está presente también en el son jarocho, en el son huasteco, en el huapango y, naturalmente, en el son jalisciense; en la mexicanísima música de mariachi.

Aunque nos hemos referido a muchos y muy importantes estilos musicales, están lejos de ser los únicos. Los mayas chontales de Tabasco, por mencionar otro ejemplo, integran ensambles tradicionales llamados “tamborileros”, que consisten, en su formación más básica y tradicional, en agrupaciones conformadas por tres tipos diferentes de tambores de distinto tamaño (llamados del más agudo al más grave: requintito, chojoben —tambor hembra— y mashtoson —tambor macho—) que se tocan con baquetas en conjunto con una flauta de barro, la cual integra ágiles melodías. Los ritmos, técnicas y dotaciones instrumentales de los tamborileros tabasqueños resultan casi idénticas a las de los ensambles de festejos nigerianos que se pueden escuchar hasta la fecha en África Occidental.

Por supuesto, es impreciso decir que la música de huapango, de son jarocho o incluso la de los tamborileros de Tabasco proviene de África, pues en todos esos estilos hay también instrumentos autóctonos, como la flauta de barro, o europeos, como el violín y el arpa; incluso algunos emplean formas poéticas de romance español en sus letras. Sin embargo, es igualmente inexacto decir que provienen de Europa, puesto que incorporan instrumentos, ritmos y técnicas imposibles de hallar en ese continente por aquellos entonces, como determinados tipos de tambores, el uso de percusiones melódicas, los ritmos del zapateado o, desde luego, la improvisación vocal. Esta última es una tradición por demás africana, que es posible rastrear casi en todos los géneros musicales propios del continente americano post colonial, como en los soneos de la salsa en el Caribe, el decimismo de las costas mexicanas, el vallenato colombiano o, incluso, en el blues, el jazz y el rap de Estados Unidos. Es necesario, pues, para hablar de música mexicana, considerar también una fusión que sólo es posible entender gracias a la comunidad afrodescendiente.

DEL TAMBOR AL ZAPATEADO

No es sutil la huella africana en la música de México, pero no es ahí donde termina su alcance. Resulta natural que las danzas que suelen acompañar estos géneros contengan también elementos profundamente africanos en sus respectivas tradiciones, pues es quizá el factor rítmico el que más destellos del continente negro ha mantenido hasta nuestros tiempos.

La africanidad de algunas tradiciones dancísticas mexicanas sorprende de manera particular cuando se repara en aquellas en las que perviven trajes y atavíos desde los tiempos anteriores a la abolición de la esclavitud. Tal es el caso de la danza de los diablos, típica también de la Costa Chica de Guerrero, donde se emplean durante el baile grandes máscaras con largos y variados flecos y barbas que recuerdan claramente a las tradicionales del continente africano. La danza de los diablos se baila en grupo y al ritmo también de un característico zapateado que da base a los instrumentos melódicos. Según los historiadores, este baile no es más que una ceremonia para el dios africano Ruja, a quien pedían por su libertad los africanos esclavizados en el México colonial.

HASTA LA COCINA

Si bien hemos observado que los estilos musicales más “puramente” mexicanos son resultado de la figura afrodescendiente en nuestro país, la presencia de las raíces africanas no se limita al terreno de las artes. Es posible encontrar más huellas en otro de los territorios que enorgullecen más a la población nacional: la gastronomía.

La rosa de Abisinia, mejor conocida en México como flor de Jamaica, es una planta de la familia de los tulipanes originaria de África, de la que se producen en nuestro país unas siete mil toneladas al año, de las cuales el 73.6 por ciento viene de Guerrero. En este estado se concentra una parte importante de la población afromexicana desde los tiempos previos a la Independencia, cuando se refugiaron en la región esclavos que, tal como señala Efrén Mayrén, encontraron en aquellas tierras la libertad tras escapar de haciendas azucareras en Morelos o Atlixco. La cocina de México es difícil de concebir sin la flor de jamaica en platillos diversos, postres, aguas frescas y hasta pulques.

Otro elemento indiscutible de la gastronomía mexicana que llegó desde África, es el tamarindo. La pulpa del fruto de este árbol, que llega a alcanzar hasta treinta metros de altura y que es originario de la región de Sudán, es uno de los preferidos de México, que actualmente, junto con Centroamérica y Perú, produce la mayor parte del tamarindo del mundo.

El chef Luis Enrique Ata Ximello, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), define la fritura profunda como “la cocción de un preparado con abundante aceite o grasa (donde) el preparado debe flotar o nadar en el interior de una sartén o salteadora a una temperatura de entre 180°C y 199°C”. Se trata de una técnica completamente asimilada en la gastronomía mexicana para alimentos como papas y pollo, cuyo origen es también africano.

LA MADRE PATRIA

Si bien las teorías de la evolución indican que la especie humana nació en África, la raíz africana directa no es rastreable entre los pueblos que habitaban el territorio mexicano antes de la invasión europea. La teoría de que el pueblo olmeca (conocido como la cultura madre de Mesoamérica, cuyos primeros registros datan de 1200 antes de nuestra era) tuvo origen africano, gozó de popularidad en algún momento, pero más tarde fue desmentida por la comunidad científica. Tampoco hay gran claridad sobre la relación que hubo con aquel continente antes del siglo XVI, pero se sabe que es precisamente a partir de entonces que los colonizadores europeos comenzaron a introducir personas africanas esclavizadas a México.

Los datos oficiales dicen que 250 mil migrantes forzados llegaron a la Nueva España provenientes de África. Por supuesto, los ingresos de contrabando no están contemplados en esa cifra que, de por sí, no es poco significativa. Para contextualizar lo que significan 250 mil personas, podemos comparar este número con la cifra total registrada en Colombia, que es de 200 mil, o la de Estados Unidos, donde se contaron 500 mil originarios de África, es decir, justo el doble que en México.

EL SUEÑO DE LA LIBERTAD

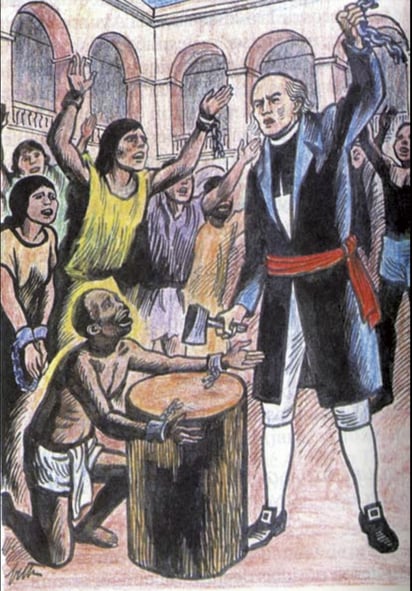

Antes de 1810, cuando Miguel Hidalgo impulsó el primero de los esfuerzos abolicionistas definitivos en México, había pocas alternativas para que las personas esclavizadas alcanzaran la libertad. Lo más probable (que era también lo que buscaban las altas esferas de poder) era que quien se encontraba en aquella cruel situación pasara su vida entera en las mismas circunstancias. Por supuesto, a su descendencia le esperaba el mismo destino. Aunque existían otras opciones.

Además de la sublevación, existió una posibilidad legal de alcanzar la libertad a través del favor del propietario esclavista. El recurso era conocido como manumisión y fue definido como el “acto solemne en que el amo renuncia al derecho de acción, señorío y propiedad, para traspasarlo a favor del esclavo”. Lamentablemente, no era sencillo de conseguir. En la lógica de las leyes, operaba el derecho de la propiedad privada sobre las personas esclavizadas, por lo que, salvo en casos sumamente extraordinarios, era necesaria una indemnización. El esclavo, pues, debía comprar a sus captores el derecho sobre su propia existencia. A cambio, podría gozar de una vida libre sin tener la necesidad de ocultarse en el exilio. El problema era que estos grupos no tenían forma de conseguir dinero propio y los explotadores difícilmente permitían acción más allá de las obligaciones que ellos mismos demandaban. La manumisión era, por lo tanto, la opción más atractiva, pero la más inaccesible.

Así, la alternativa más peligrosa era al mismo tiempo la más accesible y esperanzadora: conseguir la libertad a través de la digna insurrección rebelde. Esto significaba jugarse el todo por el todo: por un lado, las consecuencias de un intento fallido eran tan crueles como puedan imaginarse; por el otro, en el mejor de los casos, se podía aspirar a hacerse de una vida de libertad en alguna de las comunidades afro del exilio. No sorprende que fueran muchas las personas que se inclinaron por esto sin importar los riesgos que implicaba.

Tal es el caso del líder rebelde Yanga Gaspar, un joven negro de origen africano (posible descendiente de la realeza de Gabón, en la costa oeste de África central) que huyó de sus captores en Veracruz en el año de 1570, es decir, 240 años antes de la primera abolición impulsada por Miguel Hidalgo y 213 años antes del nacimiento de Simón Bolívar. Según los registros históricos, partió en compañía de un número indeterminado de personas esclavizadas rebeldes, que para la primera década del siglo XVII ya rondaban los 500 elementos armados, sobre todo con arcos, machetes y piedras.

Desde ubicaciones secretas, Yanga comandó saqueos a las haciendas esclavistas veracruzanas y organizó una red de negros rebeldes que asaltaban la ruta México–Veracruz, es decir, la conexión del principal puerto del Golfo con la capital de la Nueva España, que era en aquel entonces la vía de tránsito y comunicación más importante del continente americano. Los rumores de la sublevación crecieron rápidamente y despertaron el pánico entre los caciques esclavistas, que alertaron al virrey Luis de Velasco.

Pronto llegaron militares a la región, pero fracasaron al enfrentar a los rebeldes, pues el conocimiento del territorio de estos era muy superior. La economía veracruzana comenzó a verse afectada y pronto sucedió lo mismo en la capital, que dependía completamente del comercio obstaculizado por los insurrectos. Según el sacerdote jesuita Juan Florencio Laurencio, en medio de la inestabilidad económica, corría el rumor de que los sublevados avanzarían a la capital de la Nueva España, fortalecidos por más negros que se unirían en el camino, y asesinarían a los capitalinos para coronar a Yanga como rey de México.

No es posible determinar si aquella pesadilla novohispana estilo Nuevo orden, de Michel Franco, era la verdadera intención de los rebeldes, pero conocer el enorme temor que la revuelta ocasionó a cierto sector de la población da una idea de la naturaleza de las circunstancias. Lo cierto es que siguieron llegando tropas españolas a Veracruz y Yanga se favoreció de su conocimiento del territorio para someterles. Fue entonces que aceptaron establecer negociaciones. A través de un español cautivo, Yanga envió sus condiciones para la paz: pidió firmar con la Nueva España un tratado que terminara con las hostilidades entre indígenas y españoles, el reconocimiento de la independencia de los territorios que había tomado su ejército y la libertad de sus hombres, entre otras. El virrey rechazó la oferta y atacó con mayor ferocidad, pero, nuevamente, el ataque fracasó.

Sin mejor alternativa, el gobierno de Luis de Velasco volvió a negociar y finalmente aceptó las peticiones de los insurrectos en 1618. “El pueblo Libre de San Lorenzo de los Negros” fue fundado en 1630, muy cerca de la ciudad de Córdoba, al centro del estado de Veracruz. La comunidad sobrevive hasta nuestros días con el nombre de Yanga, en honor al líder de la rebelión. Se trata del primer pueblo libre de todo el continente americano y, al mismo tiempo, de otro capítulo borrado de la historia oficial de nuestro país.

SER AFROMEXICANO

No hace falta darle muchas vueltas para saber que si la rebelión de Yanga se hubiera gestado en otra comunidad, quizá no racializada (o racializada de forma distinta), probablemente tendríamos el rostro del libertador en algún billete o algún estado llevaría su nombre. En cambio, no tenemos nada. México ha prescindido de contar la historia del primer pueblo libre y abolicionista de América por tratarse de un capítulo que no encaja en el concepto nacional de lo mestizo. O se es negro, o se es mexicano.

Así, desde la “obviedad” de lo mestizo que impuso cierta autopercepción nacional, la comunidad afromexicana ha sido obligada a vivir oculta a plena luz, incluso frente a sus propios ojos, tal como lo observó el padre Glyn Jemmott, fundador de México Negro A.C. (asociación que trabaja para organizar a las comunidades afrodescendientes de México y favorecer su autodefinición) y promotor de la realización del Encuentro de Pueblos Negros desde su primera edición, en 1997.

El padre Jemmott se llevó una enorme sorpresa cuando se encontraba trabajando con los pueblos de la Costa Chica de Guerrero. Estando en mitad de un contexto que él mismo, como afrodescendiente originario de Trinidad y Tobago, encontraba de francas raíces africanas tanto por aspectos fisionómicos como culturales, vio que aquellos mexicanos no se reconocían como negros. En la última década del siglo XX, aquella comunidad no sabía que era afromexicana.

Por eso la población afrodescendiente insiste en su llamado a la autodefinición. Este es precisamente el primer paso para reclamar como propia, y completar, una narrativa donde su huellas han sido negadas. Al invisibilizar a la comunidad, la historia mexicana ha invisibilizado también sus aportaciones a la construcción del México actual. Por supuesto, no se trata de contribuciones menores o estrictamente culturales o artísticas. La abolición de la esclavitud, para no ir más lejos, que fuera originalmente proclamada por Miguel Hidalgo el 6 de diciembre de 1810, no fue respetada por la mayoría de los caciques del país hasta el decreto legal emitido por el presidente Vicente Guerrero el 15 de septiembre de 1829, donde incluso accedió a realizar algunas indemnizaciones a esclavistas por la liberación de sus cautivos. Vicente Guerrero, el segundo presidente de México, nació en Tixtla, donde hasta hoy se bailan los sones de artesa. Era afromexicano.

Para la cineasta y fotógrafa blaxican (término que emplean para identificarse algunas personas de raíces negras y mexicano-estadounidenses) Ebony Marie Bailey, directora de Jamaica y tamarindo: tradición afro en el corazón de México, el problema, insiste, comenzó precisamente con el tema de la “nación mestiza” que hizo de lo negro algo inherentemente extranjero en nuestro país. Pero su crítica va más allá, pues también cuestiona el término “tercera raíz” que, si bien ha sido empleado para dar visibilidad a la comunidad afromexicana, aún pudiera heredar vestigios de una antigua jerarquía racial rastreable desde muy atrás en el tiempo.

No basta con nombrar las omisiones de la historia para señalarlas desde lejos. Aparentemente, de muy poco sirve hacer una lista de culpables muertos hace generaciones. Es mirar hacia adentro y volver a conocer lo “conocido”, pero de una nueva forma, lo que esconde una luz de sentido. No se trata solamente, como insisten algunos, de buscar errores e injusticias en el pasado, sino, sobre todo, en los más ínfimos engranes del presente: mirar con atención cada pequeño detalle de la imagen que el espejo devuelve.

Hoy la comunidad afrodescendiente mexicana levanta la voz para nombrarse y decir: atención, que la herencia opresora sobrevive y se reproduce especialmente en los rincones de los actos y las formas más cotidianas, esas que fácilmente se convierten en inercias invisibles. La comunidad afromexicana recuerda que hay que mirar, sobre todo, hacia las inercias que tejen la trivial constelación donde, nada más y nada menos, ocurre la vida; porque resulta que, en buena medida, somos nuestras obviedades y, si no las revisamos con cuidado, corremos el riesgo de hacer de lado temas de vital importancia.