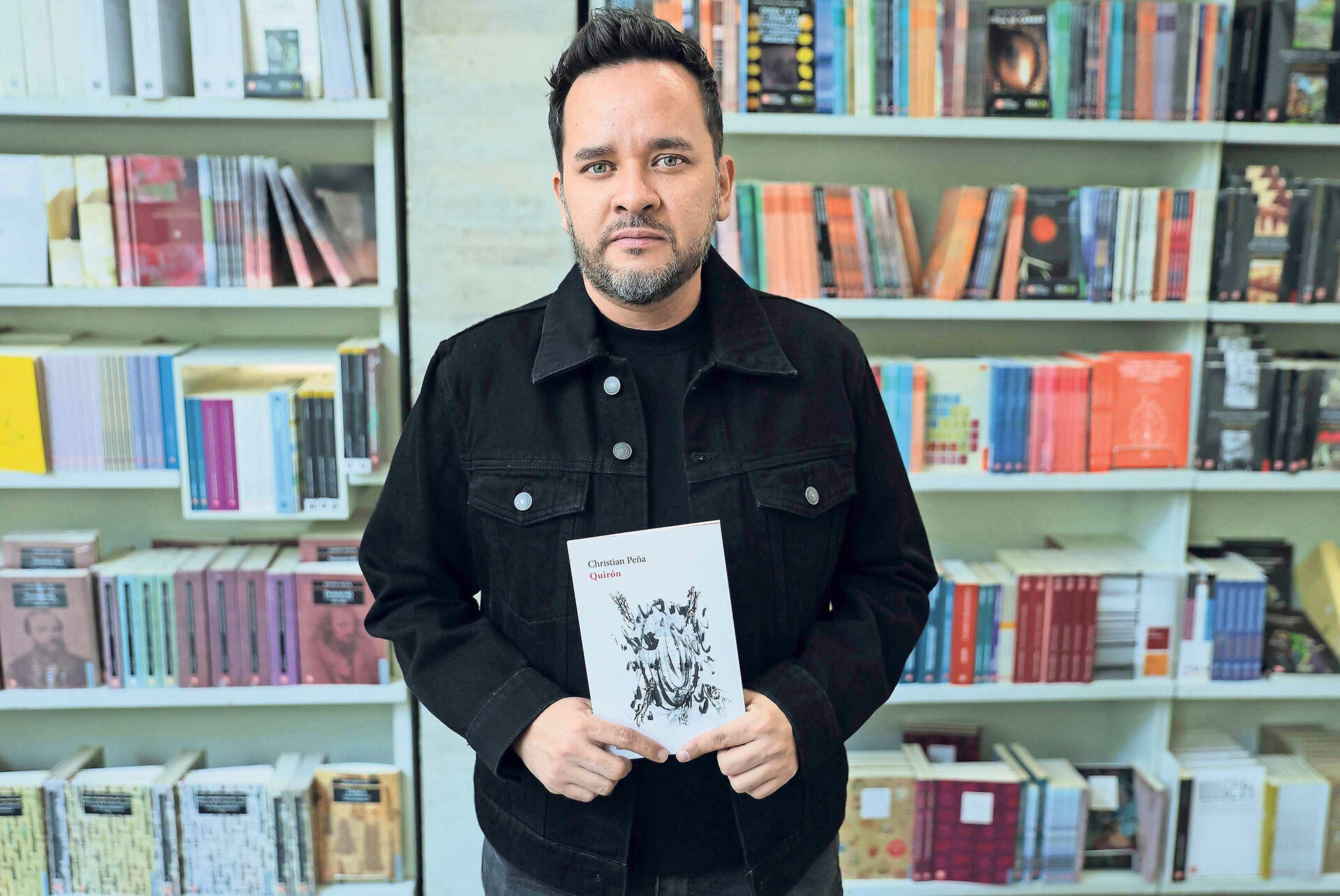

El poeta Christian Peña. Imagen: Imagen: El Universal/ Fernanda Rojas

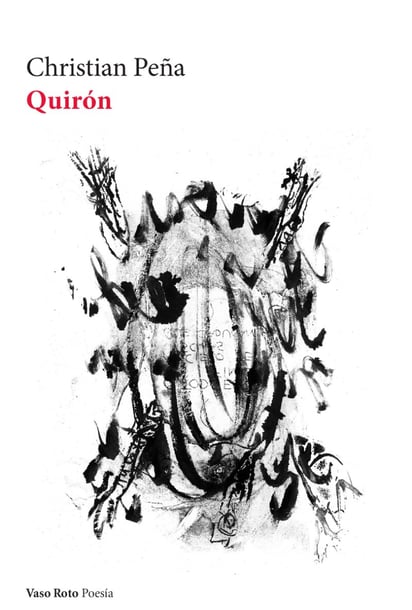

No cree que un hijo sea como un poema. Para él, un hijo interactúa con el mundo a través de su independencia, lo confronta, puede escribir o no sus propias páginas. El poeta Christian Peña (Ciudad de México, 1985), ganador del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2024, modula sus ideas a través de una llamada telefónica. Su voz filtrada permite conversar sobre el libro que le adjudicó el mencionado premio: Quirón (Vaso Roto, 2024).

En la mitología griega, Quirón fue un centauro inmortal y sabio, rechazado por su padre —el titán Crono— y por su madre —la oceánide Fílira—, debido a su apariencia de mitad caballo y mitad hombre. Lideró a los centauros que habitaban el monte Pelión, en Tesalia, e instruyó a Aquiles y a otros héroes griegos. Heracles lo hirió por accidente con una flecha envenenada. Esa herida incurable le hizo renunciar a la inmortalidad para liberar a Prometeo. Se dice que Zeus dibujó su rostro en el cielo, lo convirtió en constelación.

En la introducción de su libro, Christian Peña escribe que en la astronomía, los centauros son cuerpos menores del sistema solar; tienen órbitas inestables, ya que cruzan las órbitas de los planetas gigantes y presentan cualidades tanto de asteroides como de cometas. En este campo de estudio, (2060) Quirón es un centauro descubierto por el científico estadounidense Charles Thomas Kowal en 1977. El cuerpo se ubica entre las órbitas de Saturno y Urano.

Las ideas poéticas parecen constelaciones, puntos que se unen. Mientras Saturno devora a sus hijos en una pintura de Goya, Peña piensa en la sombra que se proyectaba sobre una pared al cargar a su descendiente en hombros. Aquello, más que la figura de un caballito, era la de un centauro. No tenía duda. Esa sombra probaba que algo se había transformado en ambos, que su convivencia había arrojado una tercera criatura.

El autor coloca un epígrafe de Louise Glück: “Miramos el mundo sólo una vez, en la infancia / El resto es memoria”. Ante esa luna que representa nuestros primeros años de vida, Peña concuerda con T. S. Eliot en que la poesía no consiste en descubrir nuevas emociones, sino en encontrar las que ya existen. Más que una expresión de la personalidad, la poesía radica en la liberación de la misma. Lo decía Eliseo Diego, en la poesía hay que observar las cosas con pureza.

Si en la poesía debes liberarte de tu personalidad y de tus emociones, pero para hacer eso debes de conocerlas, ¿de qué manera te liberas en Quirón?

Eso es justo parte de un ensayo de Eliot, que se llama Sobre la tradición y el talento individual. Tiene que ver con los elementos propios de la lengua, de lo que leemos, cómo te forma tu tradición —y diría también “las tradiciones”, dado que podemos tener acceso a diferentes textos, lenguas y demás; cada quien forma su propia tradición— y habla del talento individual desde ese punto de vista que mencionas. Él dice que el trabajo de quien escribe poesía no significa descubrir nuevas emociones. Se suele pensar que la poesía descubre emociones y no tiene que ver con eso; tiene que ver con encontrar en las emociones que ya existen, una manera distinta de numerarlas o de hacerlas expresarse. Esto por un lado, y por otro también habla de la personalidad: la poesía no es una expresión de la personalidad, sino una liberación de la misma. Sólo quienes tienen emociones y personalidad saben lo que significa deshacerse de ellas. Yo creo firmemente en eso, porque se piensa mucho en que un poeta debe encontrar “su propia voz”. Es algo que se menciona fácilmente en un ensayo como para despachar la necesidad puntual de quien escribe. Y yo he pensado que más allá de la voz, hay que reconocer los ecos que están y que forman parte de lo que uno escribe. Entonces, siempre hay ecos, siempre hay alguna línea, alguna veta que te deja ver qué autores, qué experiencias son importantes para determinado autor. Yo creo que ahí hay una liberación de la personalidad, porque no se trata de buscar ni siquiera un estilo o una voz propia, sino reconocer los múltiples ecos que puedes tener, los múltiples registros y las distintas maneras que tienes, no de ser tú, sino también de renunciar a lo que podrías querer ser tú. Entonces, desde ese desarraigo de la personalidad, desde ponerte en la boca del otro, creo que ahí es algo interesante. Y hay un tipo de escritura que es muy próxima a eso; por ejemplo, estos poemas de la poesía norteamericana, que son como tratar de tomar un personaje y hablar desde ese lugar. Me parece que eso cada vez surge más en la poesía mexicana. Es una oportunidad para que de pronto el poeta pueda ficcionar, contar historias. La Iliada es una historia, conocemos la historia de Janto a partir de una historia contada en verso. Cuando un poeta puede contar historias, puede ficcionar, cuando no únicamente da testimonio de lo que siente y sólo es cronista de sus emociones o sus sentimientos —como se suele pensar—, creo que ahí surge una liberación de la personalidad.

¿Cómo aplicas esta idea de Eliot en tu poemario?

Bueno, este es un libro que, por un lado, puede tomar una temática muy personal, una temática que se podría pensar inherentemente próxima, que es el tema de ser padre. Pero, por otro lado, eso es únicamente el tema de la poesía. Wallace Stevens menciona que para que un poema surja tiene que haber tensión entre el tema de la poesía y la poesía del tema. Entonces, en Quirón sucede que hay una figura mitológica que es un centauro, una figura astronómica que es un cuerpo celeste que no es ni asteroide ni cometa; a un centauro le ocurre lo mismo: no es ni hombre ni caballo. Eso se une a la parte de la realidad, donde de repente uno se vuelve padre… bueno, a la vez es hijo de su padre y padre de su hijo. También hay como una indeterminación ahí. Entonces, si bien eso puede ser parte de la personalidad, tratar el tema de la paternidad, luego en la poesía es ver a qué lugares llegas a través de ese vehículo. Y ahí es cuando surge justo esta liberación de la personalidad, porque entonces los problemas pueden hablar, sí, sobre la paternidad, pero también sobre la herencia, el lenguaje, la muerte, la luna, si quieres. Desde ese lugar, desde conocer de fondo un fenómeno, algo que llama la atención, que distrae, que es extraño, que es un encuentro muy interno. Sólo si tienes este tipo de encuentros puedes deshacerte y liberarte de ellos, para desde allí escribir. Y surgen ecos; por ejemplo, la lectura de Vladimír Holan, de Emily Dickinson, de Rodrigo Fresán. Entonces, tú puedes decir: “¡Ah! Estos son también los ecos que el autor está teniendo en mente”. Y hablando justo de las emociones, uno no descubre en un libro el tema de la paternidad, eso es algo que ya está puesto ahí. Yo escribo sobre la figura del padre, no sobre la paternidad, desde hace mucho. Mi primer libro —Janto (Tierra Adentro, 2024)— habla de eso. Y es porque el padre como figura me interesa porque también surge de la imprecisión: hay una lengua, que es la lengua materna, que todos hablamos, que de algún modo mamamos, pero existe otro tipo de lengua que de pronto uno puede adoptar. Es una lengua que tienes que hacer y funciona a fuerza de separar, de ir teniendo tus propios registros. Para mí eso tiene que ver con la figura del padre, porque es imprecisa. La figura de la madre es más puntual. Si cierras los ojos y piensas en tu mamá, es más fácil que veas el rostro de tu madre, porque te alimentó, porque te cuidó de más. Y la figura del padre, aun si fue un padre presente o ausente, siempre es difícil de asir, es neblinosa. Es porque el padre separa, eso es algo que también me interesa.

En tu obra hay un constante tratamiento de la figura del padre, supongo que es también una forma de relacionarte con el mundo.

Más bien es escribir, porque es sólo una de las cosas que se tocan. Creo que hay autores que pueden hablar de un mismo tema toda la vida y son increíbles. Pero incluso los que más nos podrían parecer monotemáticos, hablan de muchos temas. Ya decía Borges que uno quizá escribe alrededor de cinco o seis temas: la muerte, el amor, la lengua, etcétera. Entonces, yo creo que hay varios temas que son preocupantes para lo que escribo, pero sin duda lo que me permite tener una forma de poderme mover, de poder habitar este lugar, sí tiene que ver con la escritura, con la lectura, con el ejercicio del poema; porque tiene que ver también, desde mi punto de vista, con una capacidad, primero, de observación y de calma, como una especie de suerte de dejar que el día ocurra, que vayan pasando las cosas y que uno encuentre en estos destellos, estos pequeños momentos que incluso te sacan de la calma donde creías encontrarte. Eso es importante, es como una templanza contemplativa. Antonio del Toro, un maestro muy importante que tengo, mencionaba mucho a Eliseo Diego, quien decía que la poesía tiene que ver con observar las cosas en toda su pureza. Eso es algo interesante, porque sólo si tienes atención suficiente, tiempo suficiente, puedes contemplar las cosas en toda su pureza, en todo su espacio, en su átomo mínimo. Definitivamente eso sí es importante para mí, y tiene que ver con cómo habito y me comporto.

Lo que mencionas de la contemplación me recuerda a los antiguos que observaban el cielo y unían puntos para formar constelaciones.

Sí, sí, es que uno lee y encuentra signos en todas partes, y eso también tiene que ver con la parte de Quirón, del libro. Es decir, uno de pronto puede plantearse hacer una constelación de lecturas, una constelación de los momentos que ha pasado, que ha compartido con su padre, con su hijo. Si uno va marcando esa propia constelación… Hay un epígrafe en el libro de Emily Dickinson que dice que las estrellas no son hereditarias. Entonces, yo abordaba justo el signo zodiacal de Dickinson, el de sus padres, ciertas cosas relacionadas con los astros, por un lado, pero también con este tema de lo que leemos siempre entre líneas, de lo que siempre buscamos significado. La poesía tiene que ver con eso, porque no tiene un significado, no todo te entrega una respuesta. Si sales con más dudas de las que entraste, creo que el poema está cumpliendo su función, como autor y también como lector. Si en algún punto esclarece todas esas dudas, pues quizá es otro tipo de cosa: manuales, algo más, no necesariamente un poema. Y el cielo es así, tiene esa tesitura; te puedes perder, puede ser muy oscuro, puede ser muy abierto. Sin duda es algo a lo que le vamos a inventar razones y, bueno, ahí está el punto de que incluso el personaje del que habla este libro tenga una representación en los astros.

Quirón es un personaje que es rechazado, ¿has sentido algo similar respecto a lo que escribes?

No, yo creo que el rechazo que le ocurre a la figura mitológica de Quirón es ante todo una negación: su padre no acepta que es su padre y luego su madre lo abandona por la forma que tiene. Es decir, tiene como una doble herida, una doble negación. Supongo que también es por su naturaleza: lo niegan como caballo y lo niegan como hombre; lo niegan como dios y lo niegan como ser humano, por eso es inmortal. Y en cuanto al rechazo de lo que uno escribe, yo creo que la poesía es de pronto tan generosa que te permite encontrarla más de una vez y de diferentes formas. Yo difícilmente me he sentido rechazado por una lectura o por escribir algún texto. Para mí, un momento muy placentero, interesante y de cuestionamiento propio es sentarme a escribir, o sentarme a leer. Entonces, al contrario, siempre me he sentido bien recibido en esa casa de la poesía.

Los versos al inicio de Quirón: “Mi hijo es la mitad de mi cuerpo: / cuando lo llevo en hombros me convierto en caballo / me recuerda que un hombre / es mitad bestia y mitad lo que su padre hizo de él”, ¿se puede relacionar con la figura de Sartre de que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros?

No estoy seguro. De hecho hay otro poema más adelante, en la segunda parte, que habla también de la figura de Saturno y de los padres, y desafía ese tema de que hay quienes piensan que somos el resultado de los que nos antecedieron. Pero eso es muy impreciso, porque vuelvo al punto: la figura del padre siempre va a ser imprecisa; aun si no pudo haber dejado algo que valga la pena, o quizá estuvo, pero no se paró ni le vimos las luces. A lo que me refiero con esa primera parte es que, sin duda, cuando se cría, cuando tienes un acercamiento con alguien que depende de ti en buena parte al inicio de su vida y años más adelante, se crea un animal diferente. Para mí era eso. Ese poema, que es el primer poema del libro, realmente tuvo que ver con que yo así cargaba a mi hijo. Lo cargaba en hombros, íbamos sobre el Eje Central y vi en la pared nuestra forma. Siempre pensaba en por qué dicen que lo “cargas de caballito”, cuando realmente lo cargas de caballito si tú no te cuentas, o si tú únicamente eres vehículo, pero lo cargas de centauro cuando asumes que algo se ha modificado en los dos, que entre la convivencia de ambos hay una tercera criatura. Eso fue fundamental para poder escribir el libro. No importa cómo me haya educado mi padre, cómo haya sido, tiene que ver con qué voy a descubrir en este nuevo individuo que es mi hijo, que me va a mostrar nuevas formas de relacionarme con el mundo. Entonces creo que es justo donde surge esa nueva experiencia, tamizada por ambas cosas: por el pasado, por el presente, por lo que está sucediendo que aún no acaba de ser futuro.

Tal como lo canta uno de los versos que habitan Quirón, ¿por qué consideras que el dolor es huérfano?

Hay una parte justo ahí relacionada con la figura de mi padre. Mi padre quedó huérfano muy joven, de niño. Su padre murió cuando él tenía seis años y hacia los nueve había quedado huérfano de padre y madre. De hecho hay un libro mío que salió este mes —Padres huérfanos (Elefanta Editorial, 2024)—, que habla sobre eso, sobre cómo es ser criado por alguien que es huérfano y que no tuvo quizá ese modelo de paternidad para poder decir que hacía conmigo lo que hicieron con él. Que el dolor sea huérfano tiene que ver con que es algo que se experimenta, en este caso, de uno en uno. El dolor de pronto surge en un individuo, en un lugar, en una comunidad y va creciendo a la sombra, ganando volumen, ganando extensión y tal pareciera que de pronto nadie atiende el dolor. Quirón es un sanador, está herido de muerte y tiene que sanar a los demás. Pareciera que hoy en día poco se atiende el dolor, se domestica. Se dan cosas para el dolor: analgésicos, terapias de coaching, temas más superfluos, pero parece que poco se le destina al dolor, como si de pronto fuese un huérfano que todos estamos medianamente interesados en atender o decirle que ahí estamos, pero quizá pocos hacen realmente un compromiso por atenderlo. Eso me deja ver la orfandad de mi padre y algunos momentos donde he experimentado ese tema con el dolor.

Si el cuerpo es una constelación, ¿cómo aprender a leer el cielo que hay en nosotros?

Es un ejercicio que a cada uno le toca, el saber cómo se lee. Uno puede tomar un verso en su absoluta literalidad, o puede aprender a leer qué hay detrás de él. Cuando el cuerpo es constelación, yo lo pienso en el sistema nervioso como un sistema conectado como lo que puede conectarse en el cielo, como los astros que se pueden ligar. Y de pronto, tratar de leer mi cuerpo como si leyera lo que hay en el cielo. Yo no sé si realmente voy a comprender lo que dice mi cuerpo, más allá de que me duela algo, vaya al médico y me hagan una radiografía, una resonancia magnética, etcétera. Trato de leer, de entender lo que ocurre con mi cuerpo. Siempre he dicho que hasta ahora, entre más avanzo, estoy teniendo una mejor relación con mi cuerpo, pero mucho tiempo lo dejé muy desatendido. Si su cuerpo le parece o no una constelación, si lo que piensa, si lo que duerme, si lo que camina, lo que come le dice algo, es cuestión de cada quien. Ahí no hay ninguna guía ni un mapa. Al ser individuos distintos, también cada mapa interno es distinto. No creo que haya una guía para saber cómo se lee eso.

Los versos del poema “Pesadilla” me remiten al pasaje de La Iliada donde Héctor es arrastrado por los caballos de Aquiles.

Completamente, tiene que ver justo con eso; como es un libro, insisto, que va sobre caballos, voy a volver siempre a las figuras mitológicas. A mí me interesa más la figura del mito que la figura de la máscara. Es decir, tengo un libro sobre Katsushika Hokusai, que no habla sobre Katsushika Hokusai; habla más de todo que de él. Tengo más la parte de mito: está Janto, está el libro de Heracles, 12 trabajos (Cuadrivio, 2023) y ahora Quirón. Entonces, Janto es un caballo, Heracles es un héroe hombre y Quirón es una mezcla de un caballo con un hombre. Para mí es una especie de trilogía, de constelación que la poesía va tramando por sí sola. Tal vez tenga que ver con los intereses, con las situaciones que uno traiga siempre ahí en la mente. Cuando yo escribo este poema, que es sobre un compañero de trabajo que perdió a un hijo, me doy cuenta de que no tengo la capacidad de describir ese dolor, porque no lo he experimentado. Pero he leído ese dolor, lo he leído cuando en La Ilíada matan a Héctor. Entonces vemos cómo el cadáver de un hijo es arrastrado por un caballo. Y eso es, supongo, de las cosas más dolorosas que te pueden ocurrir en la vida. No es un dolor que he sentido, como decía Bonifaz Nuño; lo he leído, lo pienso, lo imagino. Son amplios los caminos que uno puede tomar para llegar a ese tipo de definiciones.