La Adaiseña: una historia de la Inquisición en Coahuila

La bruja ha pasado de la mujer repulsiva que maldijo a Macbeth a ser interpretada por Anne Hathaway, de reunirse en aquelarres a estudiar en Howarts. La manera de verla ha cambiado en tiempos modernos, pero su origen es remoto. Investigadores como Mircea Eliade defienden la idea de que la brujería formaba parte de una antigua religión de buenos hechiceros, y la presencia, en el folclor de varias culturas, de seres semejantes como la strix, la strigae, la lamia o la hexe, parecen dar prueba de ello.

La bruja, hoy, debe su mitología a la Edad Media. Robert Muchenbled la describe, en su Historia del Diablo (2003), como una figura humana con capacidades extraordinarias: el uso de magia, la habilidad de volar, el conocimiento para elaborar venenos y el poder de transformarse en animal.

En tiempos antiguos este personaje no despertó un interés mayor a otras supersticiones. Pero es a mediados del siglo XIV, como señala Walter Benjamin en Los procesos contra las brujas (1927-1933), que “la gente comenzó a verlas por doquier, y pronto se inició en casi todas partes su persecución”. Lo que antes era un pecado que podía ser absuelto, por ser un residuo del paganismo, pasó a convertirse en un delito grave, el de herejía, porque no había manera de obtener poderes sin ser un siervo del Diablo.

EL LENTO CAMINO HACIA EL TERROR

La lucha contra las brujas se remonta a la Edad Media. Eran tiempos en los que la presencia del demonio era cada vez más palpable, en parte, porque la ortodoxia se veía desafiada por varias sectas o agrupaciones religiosas. De ahí que a partir de la bula Vox in Rama de Gregorio IX comenzara una ferviente batalla contra toda divergencia de fe, considerada desde entonces herejía, a veces también llamada luciferismo. Los primeros grupos en ser perseguidos fueron los valdenses y los cátaros, y no tardaron en extenderse hacia las brujas por la supuesta idolatría a Satanás.

En Vienen de noche (2022), la investigadora del folclor Júlia Carreras afirma que “apenas en 500 años, las autoridades pasaron de considerar la creencia de las comitivas espectrales de las strigae y las lamias como un ejemplo de superstición e ilusión, a la convicción férrea de que toda bruja era un ser real, de carne y hueso, que incurría en un grave crimen contra la fe”.

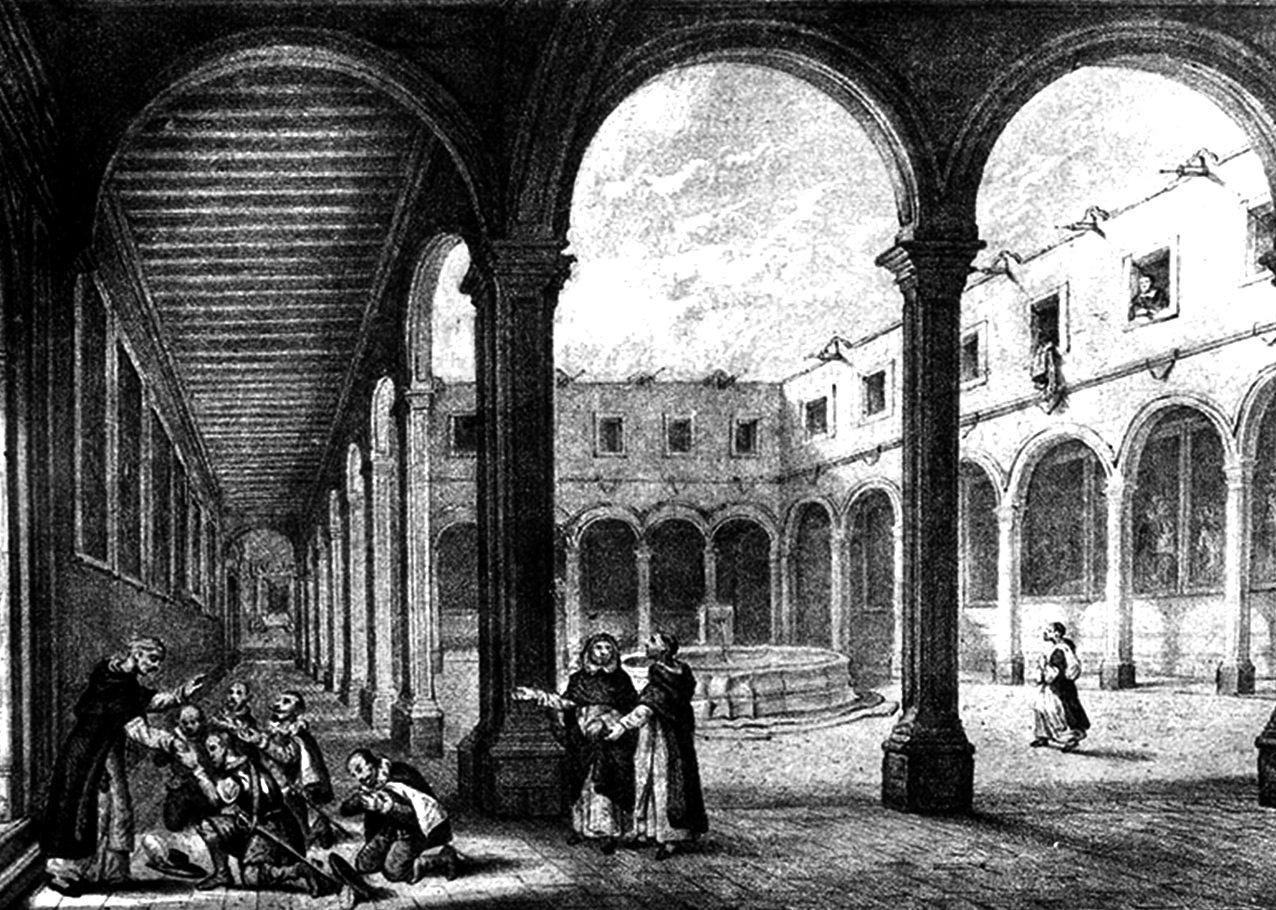

Con este interés de defender el dogma nació, en el siglo XII y por orden de Gregorio IX, la Inquisición y, con ella, los inquisidores, monjes que el papa hacía plenipotenciarios en el combate de las herejías. Estos personajes alcanzaron notoriedad por ser capaces de conseguir cualquier declaración de brujería y por la brutalidad de sus métodos, en los que la culpabilidad estaba decidida de antemano.

Aunque hay varios momentos en la legitimación jurídica y moral —como lucha divina— del acoso a las mujeres consideradas brujas, Munchenbled destaca el Concilio de Basilea (1431) como la germinación intelectual de la intensificación de esta lucha. Por ser un arquetipo humano del mal, escribe: “la bruja pasó a ser un enemigo simbólico para relajar la presión interna” que tenía en crisis a la Iglesia.

Con los años hubo modificaciones en códigos penales y bulas papales para reforzar esta persecución, como el Crimen Exceptum, en el que el peso de la acusación era más grande que cualquier defensa, o la Summis Desiderantes Affectibus, que inspiró a los frailes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger a escribir el Malleus Maleficarum (1486), el manual del inquisidor más famoso y abominado.

Comenzada en Roma, la batalla contra las brujas cruzó fronteras para llegar a lugares como España o Salem, sitios inseparables del imaginario en este tema. Pero el terror viajó a otras geografías. En La complicidad de Coahuila (2002), el diplomático Gustavo Iruegas reunió los autos y sentencias de brujería relacionados con varias mujeres de la Nueva España, en especial de una de sus antepasados. Todos los obtuvo en el Archivo General de la Nación.

EL HALLAZGO

Esta historia comienza con una bolsa azul. Era septiembre de 1748 en la Villa de la Monclova, capital de la Provincia de Coahuila. A los miembros de la Inquisición les había llamado la atención su contenido: varios objetos descritos por el vicario Flores Ábrego como “un atado con una piedra imán, envuelta en unos cabellos, llena de limadura; otro envoltorio de otros cabellos distintos y en ellos varios pedacitos de hierbas; otro envoltorio con cabellos liados con un hilo y dados muchos nudos y, entre éstos, metido un fistol grande, con dos pedazos de raíz de yerbas; y otro envoltorio de muchos papelitos cortados de distintas formas, envueltos en un pedacito de raso verde”.

El Santo Oficio citó al dueño de la bolsa, Martín Tijerina. El hombre dio a entender que la persona que dejó aquellos objetos era María de Hinojosa, quien a su vez confesó que los primeros tres le pertenecían y los usaba para facilitar un enamoramiento. El otro tenía la misión de perjudicar, con un maleficio, a un sastre. Su dueña era María Josefa de Iruegas, apodada La Adaiseña por nacer en una región limítrofe de la Nueva España y la Nueva Francia. Se le describe con una edad cercana a los 30 años, “de buena estatura, color trigueño, pecosa de viruelas, pelo y ojos negros”.

Así inició una serie de interrogatorios en los que hubo, sobre todo, acusaciones por brujería. Los señalados eran principalmente mujeres, pero también un par de hombres. El número de personas asiduas a estas prácticas parecía crecer a cada pregunta.

DELITOS CONTRA LA FE

Con las primeras indagaciones, hechas a supuestos perpetradores y supuestas víctimas, se supo de muñecos llenos de alfileres, parches en las enaguas para seducir hombres, leche llena de ponzoña, atadillos con polvos, pero también de personas enfermas por hechizos, asesinatos —frustrados o consumados— como el de Ana María Flores, a quien se le detuvo la orina y adoptó una posición en la que su mentón permaneció pegado a su pecho hasta la muerte.

De entre los testimonios, el que más tempranamente hizo revelaciones que pudieron alarmar a los curas fue el de Figenia, nombrada india por ser natural de la región. A ella se le señaló como responsable de elaborar los amuletos. En su interrogatorio habló de encuentros con demonios, uno en forma de gato “negro y pardo, con la cabeza muy grande que abultaba como dos veces la de una persona y la cola de más de cinco veces de largo, y de ancho poco más de una vara” y otro que era “un negro sobre un caballo” que respondía al nombre de Herodes y al que dio su alma a cambio de poderes. Herodes era, en palabras de Figenia, quien le daba lo necesario para crear sus talismanes.

A su vez, Figenia acusó de brujas a varias mujeres, entre ellas a La Adaiseña. De acuerdo a su testimonio, celebraban sus aquelarres cerca de un molino y volaban acompañadas de Lucifer, usaban ungüentos de “azufre revuelto con sebo de víbora, enjundia y almizcle” y simulaban escuchar misa.

A las brujas se les hizo responsables de toda tragedia de la villa. Frente a la Inquisición, Manuela de los Santos, mujer tlaxcalteca, confesó que las brujas debían ir a una cueva a encontrarse “con una víbora disforme, con la boca y la cabeza en medio del espinazo” y a Lucifer, para hacer pacto de fidelidad. A este, sigue el relato, pidieron una sequía y la destrucción de los cultivos, que relacionaron con una granizada reciente que había causado estragos considerables. ¿El motivo? La venganza de Josefa de Iruegas por el destierro de su pareja.

ENCARCELAMIENTO Y ACUSACIÓN

El 22 de noviembre de 1751, al ser girada una orden de aprehensión, Josefa de Iruegas entró en las cárceles secretas de la Inquisición tras ser despojada de todos sus bienes y sin tener una defensa en ese momento. Durante el siguiente par de años, solicitó una serie de audiencias que se convirtieron en un continuo decirse y desdecirse, confesarse bruja primero para negarlo después.

En ese tiempo, reas contiguas dirían de Josefa que hablaba con diferentes voces porque “tenía adentro a otras mujeres”, que se comunicaba con el Diablo y temía que las brujas llegaran por ella.

Esto lo tomaría en cuenta, en sus acusaciones oficiales, Juan Francisco Tagle Bustamante, Inquisidor Fiscal del Santo Oficio. El documento está fechado el 17 de agosto de 1752, y en él se imputan 57 cargos. De estos, Iruegas sólo aceptó ser culpable de poseer el amuleto y decir algunas palabras blasmefas, mas no de tener poderes ni de ver al demonio. Sobre sus repentinos cambios en las confesiones, a los que calificaron de “fingido arrepentimiento”, declaró haberse dicho culpable por consejo de Figenia, pero especialmente por el actuar de Juan de Rioja, Notario del Santo Oficio, quien la amedrentó con torturas y hacerla perecer en la hoguera si no cooperaba.

El mismo Juan de Rioja, llamado a veces Juan Ignacio de Castilla y Rioja, ya había sido señalado por el cabildo de Tlaxcala de torturar y amenazar a las interrogadas, por lo que sus declaraciones no podían ser tomadas en cuenta. Pedían hacer nuevas diligencias, aunque no atendieron la sugerencia.

DEFENSA Y SENTENCIA

A principios de 1754, más de dos años después de haber sido privada de su libertad, con la salud mermada y la cordura deteriorada, comenzó el juicio contra Josefa de Iruegas. Sin mucho éxito, el abogado Juan José de Aspeitia la defendió. Entre sus argumentos se encontraban la falta de testigos presenciales para dar veracidad a los dichos (pues todos afirmaban saber, pero sólo de oídas), las diferencias en las versiones, la imprudencia de Juan de Rioja al interrogar y la nula relación entre los hechos y los supuestos embrujos.

El 20 de agosto de ese mismo año fue dictada la sentencia del tribunal: salir a la calle, medio desnuda y con insignias de hechicería para abjurar de lo hecho. Al día siguiente debía recibir 200 azotes para luego cumplir un destierro de 10 años, cinco de los cuales debía pasar recluida en el Recogimiento de Santa María Magdalena, institución dedicada a purgar este tipo de penas.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Es poco lo que se sabe de Josefa de Iruegas durante el cumplimiento de su sentencia. El 13 de diciembre de 1754 entró al recogimiento. Más de un año después, el 16 de marzo de 1756, la rectora, Mariana Gómez Leonel de Cervantes, relató que La Adaiseña se “excusa en el todo de cumplir con las obligaciones de cristiana” por no rezar, oír misa, confesarse o comulgar. La principal razón de la mujer era su falta de ropas, que por entonces deberían estar reducidas apenas a harapos.

Hasta el 27 de junio de 1759 se conoció un poco más de su suerte. Durante su visita al recogimiento, un secretario del Santo Oficio encontró a la mujer en un rincón, envuelta en un pedazo de manta, pero todavía con las capacidades de reconocerlo. El hombre se concentró en reprenderla. Ella insistió en su inocencia y en que su “único delito era haberse casado por segunda vez, porque la primera la habían forzado sus padres”.

El 15 de diciembre de 1759, el capellán Ignacio Cayetano de Nabla recibió la noticia de que Josefa de Iruegas se resistía a ir a misa, que no hacía la cruz al persignarse, que tenía un hijo llamado Belcebú.

Sin embargo, cuatro días después el testimonio del capellán del recogimiento, Juan Díaz del Campo, ofrece una visión opuesta al escribir que nunca vio “acción que pudiese ocasionarme sospecha contra la fe o supersticiosa, o semejantes, ni cosa opuesta a las buenas costumbres; y aunque sus palabras me parecían disparatadas muchas veces, siempre me parecieron de mujer, sino del todo demente, muy zafia y ya muy próxima a declararse del todo loca”.

Es aquí en donde terminan los documentos contenidos en La complicidad de Coahuila. No se sabe nada más de Josefa de Iruegas, La Adaiseña, si permaneció en reclusión o si salió de allí en algún momento. Y, de ser así, a dónde la llevó el exilio a pasar los últimos años de su vida, que difícilmente habrán sido felices.