Amparo Dávila y su gato.

Hace algunos años descubrí la obra de Amparo Dávila gracias a unos cuentos suyos dispersos por internet. Tras la lectura de El huésped, su primer relato escrito, intenté conseguir algún libro de su autoría; sin embargo, sus obras, hasta entonces publicadas por el Fondo de Cultura Económica, estaban descatalogadas y resultaba imposible conseguirlas a un precio racional. De igual forma se sabía muy poco de ella; pequeñas biografías y enciclopedias académicas en línea arrojaban datos escasos: María Amparo Dávila Robledo, nacida en 1928 en Pinos, Zacatecas, un pueblo minero casi fantasma; una escritora que en 1977 obtuvo el premio Xavier Villaurrutia y quien fuera esposa de Pedro Coronel, renombrado pintor y escultor también de origen zacatecano.

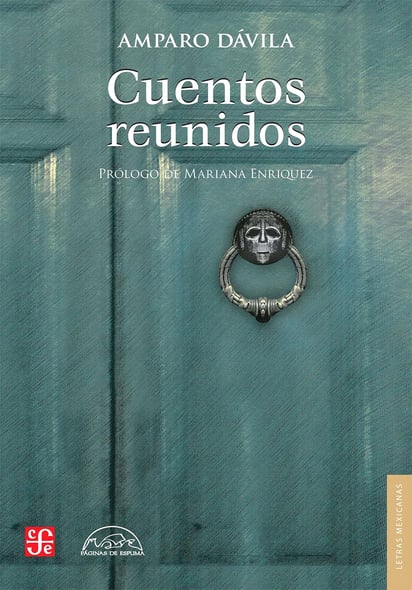

Un exilio voluntario la colocó en un misterioso ostracismo, otorgándole a su trabajo la categoría de culto. Prácticamente, después de la década de los ochenta, la vida y la obra de Amparo Dávila pasaron desapercibidas. No fue sino hasta 2010 que el Fondo de Cultura Económica tuvo a bien reeditar su narrativa en una antología bajo el título de Cuentos reunidos. Entonces, pude conseguir mi primer libro físico de la autora en la Librería del Fondo Carlos Monsiváis en Saltillo. El ejemplar, en cuya portada se aprecia una antigua puerta de color verde con una pesada aldaba en forma de calavera, invita a adentrarnos en el trabajo de la más grande exponente del cuento gótico que ha dado nuestro país. Una mujer que resurgió desde sus propias tinieblas y recuperó, al final de su trayectoria, el merecido reconocimiento literario del que decidió esconderse durante varias décadas.

FÚNEBRE INFANCIA

Amparo Dávila rememora sus primeros años de vida en una entrevista realizada por la escritora Vivian Abenshushan: se recuerda como una niña depresiva que vivió de cerca la enfermedad y la muerte de sus tres hermanos menores, con las consiguientes fisuras del núcleo familiar. Estas condiciones la orillaron a pasar sus ratos libres en soledad, confinada en la biblioteca familiar. A su corta edad, Amparo pasaba melancólicas tardes observando, a través de una ventana de su casa, el peregrinar de la gente que se dirigía hacia el panteón del poblado, el único existente en la región. Para la niña se volvió cotidiana la contemplación de cortejos fúnebres, plañideras arrastrando los pasos y hombres vestidos de negro caminando al camposanto. Esa temprana curiosidad despertó el gusto por lo luctuoso en la pequeña; la fragilidad de la vida y el temor hacia la muerte quedarían marcados en su memoria para siempre.

Años más tarde, ingresó a un colegio de formación religiosa para cursar sus estudios de bachillerato. Esto le permitió acercarse a los poetas del Siglo de Oro que pululaban en la biblioteca del Colegio Motolinía, en San Luis Potosí, mismos que se convirtieron en la principal influencia para el desarrollo de sus primeros versos. Sin embargo, su mala salud y la precaria economía familiar, aunadas a los constantes reproches de su padre, orillaron a la escritora a retirarse de los estudios y trasladarse a la Ciudad de México en busca de una mejor oportunidad de vida. Estos cambios no mermaron su deseo por hacer una carrera literaria; una vez en la capital, consiguió empleo como secretaria de Alfonso Reyes, forjando una amistad cercana con el autor quien, a la postre, se convertiría también en su principal mentor.

GÓTICO FEMENINO

Aunque la poesía forma parte medular de los trabajos de Amparo Dávila, sus cuentos son su obra más reconocida. Tiempo destrozado, publicado en 1959 por el Fondo de Cultura Económica, es su primera recopilación de relatos. Los temas cardinales, a lo largo de los doce textos que comprenden el libro, los constituyen el feminismo y la complejidad de las relaciones de pareja. Los rasgos patológicos de sus protagonistas, en especial los masculinos, son alegóricamente representados con figuras monstruosas, seres amorfos, entes fantasmales o criaturas oscuras causantes de dolor y sufrimiento. Con Tiempo destrozado, la escritora se alejó de los convencionalismos y regionalismos característicos de la literatura posrevolucionaria imperante hasta entonces, y sus letras se establecieron como un modelo de frescura dentro de la narrativa mexicana de la segunda mitad del siglo XX.

Al igual que otras narradoras de lo femenino, como Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, Elena Garro o Adela Fernández, la mayoría de las historias de Amparo Dávila tienen como protagonista a la mujer. Una mujer enamorada, a la vez que resignada y sumisa, quien sufre las vejaciones del patriarcado recalcitrante. Las figuras femeninas que Dávila nos presenta, sin embargo, adquieren también proporciones cautivadoras en la forma de madre, hija, hermana, abuela o viuda, quienes se rebelan contra la opresión de los monstruos del machismo, aunque al final esto las conduzca a la locura o las encamine invariablemente hacia la muerte; todo ello contenido en atmósferas cargadas de elementos propios del género gótico: viejas casonas, cementerios familiares, estruendosas tormentas, animales nocturnos y lamentos fantasmales provenientes de las sombras.

Los estudios que se han publicado sobre Amparo Dávila reconocen dentro de sus influencias a autores del cuento fantástico de la talla de Jorge Luis Borges, Juan José Arreola, Julio Cortázar, Arthur Machen y Guy de Maupassant. Algunos críticos empatan su estilo narrativo con el de Edgar Allan Poe, llegando incluso a catalogarla como su símil mexicana.

ESCENARIOS DE CONGOJA

En Música concreta (1964), el particular estilo de Amparo Dávila persiste a través de sus ocho relatos. La narración que da título al libro expone la tormentosa relación de una pareja donde él se ve descubierto siendo infiel. Los elementos surrealistas de las historias van de la mano con los simbolismos oscuros característicos de la autora. Paranoias, obsesiones y violencia discurren sin tapujos. Sus finales abiertos y pesadillescos dejan un hueco de desasosiego muy metido en el corazón del lector.

Su último trabajo narrativo vio la luz en 1977 bajo el título de “Árboles petrificados”, considerado por los estudiosos de su legado como su obra más madura. Pasajes oníricos y bestias surrealistas sirven como ambientación a la docena de relatos que la componen. Estas crónicas de largas noches de embrujo envuelven a sus protagonistas, de nueva cuenta, en tétricos conflictos personales, umbrales desconocidos y escenarios sumergidos en la congoja.

SEMBLANZA DE UN FINAL

A manera de conclusión y como nota personal, en 2016, Amparo Dávila fue incluida dentro del programa de la Feria Internacional del Libro en Arteaga. Por primera vez, a sus 84 años, visitaría tierras coahuilenses para un evento literario. Ese día anticipé desde temprano mi salida, anhelando conocerla en persona y pedirle una dedicatoria para mis libros. Al llegar a la FIL, me dirigí al módulo de información para preguntar sobre la sala donde se presentaría. Uno de los organizadores comentó que ella se había lastimado una pierna tras una caída, situación que le impidió viajar. La desilusión se hizo presente, llevándose consigo mis ganas de recorrer los pasillos de la feria y sus estantes rebosantes de libros. Mis esperanzas de conocer a doña Amparo, la hechicera, la amante de los gatos, y una de mis principales musas al momento de escribir, se habían esfumado.

En abril de 2020, a sus 92 años, Amparo Dávila dejaba este plano terrenal en un día soleado de primavera reverdecida, llena de brotes y retoños, de pájaros y flores, tal como ella lo declaró en Semblanza de mi muerte, uno de sus últimos poemas. Sus letras, sin embargo, permanecerán ahí, sobreviviendo a la memoria del tiempo destrozado.