Ejemplares de la primera edición de The New Yorker exhibidos en una muestra conmemorativa de los 100 años de la revista. Imagen AFP Angela Weiss.

En el piso 38 del One World Trade Center de Nueva York, donde las ventanas blindadas reflejan un cielo que recuerda a los días y al lugar en que las Torres Gemelas eran la portada del “mundo libre”, se encuentra una redacción que rezuma el aroma del café del día, antes servido en tazas de porcelana; hoy, quizá, en vasos de cartón con nombres propios escritos con marcador. La tensión inconfesable y la sutil arrogancia de aquellos que saben que su oficio —escribir con el alma— es un arte en peligro de extinción. Entre muros enmarcados por retratos de personalidades como Dorothy Parker, cuyas miradas parecen cargadas de ironía, se templa The New Yorker. Una paradoja casi mítica: el edificio más alto de Occidente acoge una revista que, a lo largo de un siglo, ha preferido cavar hacia abajo, a las profundidades del pensamiento, antes que escalar la superficialidad del sensacionalismo. Así es Nueva York, una ciudad que edifica rascacielos sobre ruinas y, al mismo tiempo, renace con la obstinación de un personaje de Saul Bellow; un escenario donde cada esquina es testigo de la eterna amistad entre lo sublime y lo absurdo.

CUANDO HAROLD ROSS CONVIRTIÓ EL PERIODISMO EN ARTE

Era febrero de 1925, en una Manhattan vibrante y en ebullición. Los rascacielos surgían como hongos después de la lluvia y entre el humo clandestino de los speakeasies —donde la ginebra se servía en tazas de té—, un tal Harold Ross, periodista oriundo de Colorado con el porte de un detective sacado de las páginas de una novela pulp y con el lenguaje de un vaquero, decidió fundar un semanario destinado “a gente que piensa, pero sin ser solemne”. La primera edición, ilustrada por Rea Irvin, mostraba a Eustace Tilley: un dandi del siglo XIX que, con un monóculo y la más altiva curiosidad, observaba a una mariposa como si fuera más que un objeto trivial. El mensaje era claro: todo merece ser observado y, si es necesario, diseccionado.

Ross, desconfiado tanto de la pomposidad de los intelectuales como de los cócteles sin alcohol, reunió a una constelación de inadaptados brillantes: estaba James Thurber, cuyos garabatos mostraban hombres grises perseguidos por perros filosóficos; Dorothy Parker, cuyas líneas eran como “granadas de mano disfrazadas de confeti”, listas para estallar en una crítica divertida; y E.B. White, que narraba sobre cucarachas con la solemnidad y el asombro de un entomólogo explorando el Amazonas. Juntos forjaron un estilo único: reportajes que se extendían como novelas cortas, críticas que mordían con la ferocidad de pitbulls y textos con un humor ácido capaz de desoxidar el Empire State. La imprenta temblaba ante cada palabra y la revista se convirtió en un refugio para quienes veían en el periodismo algo más que un oficio: escribir en The New Yorker se convirtió en un ritual de superación profesional.

Pero el camino no fue fácil. Los anunciantes, temerosos de la “pretenciosa” inclinación de sus páginas, se mostraron reticentes. Se cuenta, casi como una leyenda, que Ross pagaba algunos sueldos con botellas de whisky, haciendo del sacrificio personal un estandarte de la pasión por la palabra. No obstante, pese a estos inicios accidentados, el espíritu de The New Yorker se curtió en el crisol de la experimentación y la rebeldía. Con cada nueva edición, se forjaba una narrativa inconforme con lo superficial, buscando siempre exponer la esencia de una era que cambiaba, por cierto, con un estallido descomunal.

HIROSHIMA Y EL NACIMIENTO DEL PERIODISMO LITERARIO

El 31 de agosto de 1946, en un acto que trascendió fronteras, The New Yorker dedicó una edición entera a un solo testimonio: Hiroshima, el artículo monumental de John Hersey. En esas páginas no había ilustraciones caprichosas ni versos intercalados entre críticas teatrales, ni siquiera publicidad; había 31 mil palabras que se desplegaron como un lienzo que retrataba las vidas de seis supervivientes de la devastadora bomba atómica en Japón. La narrativa evitaba caer en estadísticas deshumanizadoras o en retórica patriótica; en cambio mostraba el dolor, la confusión y la humanidad de aquellos a quienes el cielo les había caído encima.

Harold Ross, lleno de dudas y temor a que el relato fuese “demasiado denso”, se arriesgó y aprobó su publicación. La reacción fue arrolladora: lectores de todo el mundo devoraron la edición y una leyenda dice que Albert Einstein adquirió cientos de copias, mientras que el gobierno japonés reconoció la importancia educativa del texto, traduciéndolo para las aulas. Hiroshima no sólo redefinió el periodismo, sino que demostró que una revista neoyorquina podía encender la chispa de la reflexión en el planeta entero. Como comentó el crítico Alfred Kazin, fue “el día en que las palabras vencieron a la bomba”, una victoria de la narrativa sobre la destrucción.

LA GUERRA FRÍA: EL HUMOR COMO MISIL

Durante los años cincuenta, en pleno apogeo del macartismo, Estados Unidos se vio envuelto en una cacería de brujas que convirtió a cada ciudadano en posible espía comunista. En este contexto opresivo, The New Yorker se transformó en un verdadero búnker cultural. Saul Steinberg, con sus caricaturas visionarias, dibujaba portadas en las que el Capitolio parecía tener orejas desproporcionadas, símbolo palpable de la paranoia que asolaba a la nación. Mientras tanto, Hannah Arendt, exiliada de la Alemania nazi, ofrecía ensayos profundos sobre el juicio de Eichmann por crímenes contra la humanidad en el Holocausto, acuñando el inquietante término “la banalidad del mal”, que resonaba en cada rincón del debate moral de la época.

La crítica no se limitaba a la política. En el ámbito del cine, Pauline Kael se erigió como la temida voz que destrozaba películas con una elegancia implacable. Su reseña de The Sound of Music, que describió la “nieve suiza derretida embotellando el cerebro”, fue tan cortante que algunos lectores reaccionaron con indignación, hasta el punto de quemar ejemplares en Central Park. En el trasfondo, el humor se alzaba como un bálsamo colectivo. Charles Addams ofrecía imágenes de familias vampíricas compartiendo un té, mientras que Woody Allen relataba anécdotas sobre neurosis existenciales—“Mi terapeuta dice que odio a mi madre. Le pregunté: ‘¿Podría llamarme el viernes?’”—, haciendo del humor una forma de desnudarse ante la absurdidad del poder.

La sátira se convirtió en un arma de resistencia, un grito silencioso en medio del autoritarismo, donde cada viñeta y cada palabra cumplían la función de desafiar, de cuestionar el status quo. Así, en una era marcada por la represión, la ironía se erigió como el escudo que protegía la integridad del pensamiento, recordando que, en tiempos infelices, la risa puede ser tan revolucionaria como la protesta

ESPEJO Y MARTILLO CULTURAL

Entrando en los setenta, The New Yorker continuó su incesante labor de reflejar la complejidad cultural de una sociedad en transición. En 1974, la publicación de The Kentucky Derby Is Decadent and Depraved (El Derby de Kentucky es decadente y depravado) de Hunter S. Thompson marcó un antes y un después en el periodismo: aquel artículo, teñido de alucinación e irreverencia, sembró las semillas del “periodismo gonzo”, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en una danza disco.

En 1992, Janet Malcolm provocó una controversia sin precedentes con The Journalist and the Murderer (El periodista y el asesino), un texto que comparaba a los reporteros con seductores profesionales y, a la vez, denunciaba su complicidad con una narrativa que a menudo se alimentaba de la tragedia. Este periodo estuvo marcado por una dualidad inquietante: por un lado, la tristeza por las heridas abiertas de una sociedad fragmentada; por el otro, el poder sanador de una crítica incisiva que, a través de la palabra, podía reconstruir los lazos sociales perdidos.

Figuras como Jonathan Franzen escribieron elegías a la muerte de los pájaros como si fueran canciones de amor y pérdida, mientras Toni Morrison desplegaba una furia contenida al reseñar libros, defendiendo la dignidad humana con cada trazo. David Remnick, ya en ciernes como editor, se dedicaba a documentar la caída de la URSS como se debe hacer: con la precisión y el lirismo propio de un novelista ruso, haciendo de cada reportaje una crónica épica de tiempos convulsos. En este periodo de transformación, cada palabra era una herramienta para escarbar en la cultura, para exponer las contradicciones y para sanar las heridas invisibles que la historia había dejado. The New Yorker no sólo narraba la realidad, sino que la reinterpretaba, le daba un toque curioso y la hacía accesible a aquellos que, entre susurros y carcajadas, buscaban comprender el devenir del mundo

11-S: CUANDO EL TIEMPO SE DETUVO Y LA PALABRA FUE CONSUELO

El 24 de septiembre de 2001, en un acto que fue a la vez una crónica de la tragedia y un tributo a sus víctimas, The New Yorker apareció en los quioscos con una portada negra, casi funeraria, en la que las Torres Gemelas se dibujaban en silueta, vacías de vida y cargadas de un silencioso luto, bajo el título 9/11/01. En su interior, la revista se despojó de cualquier artificio publicitario para ofrecer sólo historias, relatos que nacían del dolor y la incredulidad. John Updike, desde un modesto apartamento en Brooklyn, narraba el pánico con la precisión de quien observa la desintegración de la realidad; Jonathan Safran Foer describía los carteles de “Se busca” que inundaban las calles de Manhattan, y Steve Coll analizaba el ascenso de Al-Qaeda con la frialdad meticulosa de un forense.

Este número no fue simplemente una edición especial, sino un manifiesto de duelo y resistencia. Como afirmó Remnick en aquella ocasión: “No íbamos a explicar el odio, sino a mostrar el dolor”. La respuesta del público fue contundente: en apenas dos días, la revista vendió medio millón de ejemplares, convirtiéndose en el testigo mudo de un instante en que el mundo se derrumbó. Fue, en esencia, un acto de periodismo que se convirtió en un bálsamo para una nación herida, una prueba irrefutable de que las palabras pueden transformar la agonía en una forma de memoria colectiva

LA ERA DIGITAL Y LA TORMENTA DE LA INMEDIATEZ

En 1998, cuando Internet era todavía un refugio para gente sin amigos —una especie de parque de diversiones para nerds— The New Yorker se lanzó al mundo digital con la misma audacia que había caracterizado a su fundador. Los puristas vociferaron: “¡Están traicionando a Ross!”, clamando que la esencia del periodismo literario se diluiría en la inmediatez de la red. Pero la revista comprendió algo fundamental: el periodismo de profundidad no depende del medio, sino de la pasión por contar historias con veracidad y belleza. Hoy, su sitio web es un laberinto de reportajes extensos y podcasts que invitan a la reflexión, así como viñetas animadas que, convertidas en memes, logran capturar la atención, ya no sólo de sus suscriptores, sino de sus seguidores en línea.

La transformación digital no fue un simple cambio de formato, sino una reinvención que abrazó la modernidad sin abandonar sus raíces, en parte gracias al modelo de negocio de Condé Nast, que compró la revista en 1985.

Durante la pandemia de 2020, The New Yorker sorprendió al mundo con un perfil de 15 mil palabras sobre un matemático obsesionado con el ajedrez, un relato que se viralizó y demostró que, incluso en tiempos de aislamiento, el lector hambriento de significado siempre encontrará un rincón para la profundidad. “Los jóvenes leen más que nunca”, comentaba Remnick, resaltando que la clave reside en hablarles sin condescendencia, en conectar la vastedad del conocimiento con la ridiculez que antecede a la experiencia.

Esta era abrió nuevas puertas: se publicaron documentales animados sobre Kafka, entrevistas en vivo que trascendían fronteras y un canal de YouTube que mezclaba la narrativa visual con la introspección literaria. Este sincretismo entre el pasado y el futuro se convirtió en el sello de The New Yorker, demostrando que, a pesar de los algoritmos y la fugacidad de la atención en línea, la profundidad y la autenticidad siguen siendo faros que guían al lector en un océano de superficialidades.

EL ARTE DE NO DAR TREGUA NI PEDIR DISCULPAS

El arte de la crítica es complicado, está marcado por los estigmas del desacuerdo. Ahí están las reseñas de Pauline Kael, que podían hacer trizas una película con la elegancia de un samurái. O los ensayos de James Wood, cuyas críticas literarias son tan rigurosas como un examen de conciencia. La intención protege, pero también muestra heridas: en 1995, cuando la revista publicó el cuento Hombres de negocios de Bret Easton Ellis —una escena de canibalismo narrada con frialdad burocrática—, los lectores se dividieron entre el horror y la fascinación.

La crítica, al final, no busca —o no debería buscar— ser aclamada, sino ser necesaria. Como escribió Emily Nussbaum sobre la serie The Sopranos: “Es una obra que te hace amar a personas que deberías odiar, y eso es lo que duele”. Para The New Yorker, la crítica no es un simple ejercicio intelectual, es una lucha constante, una forma de arte que se desenvuelve en un terreno de combate. Pauline Kael, en sus enfrentamientos con figuras como Hitchcock o Coppola, transformó la crítica de cine en una especie de duelo verbal, donde cada reseña era un ataque certero contra la complacencia de Hollywood. Como Emily Nussbaum al defender series como Breaking Bad —elevando esta historia televisiva a la categoría de tragedia moral—, Anthony Lane, con su pluma afilada, se encargaba de diseccionar películas de manera tan surrealista que compararlas con parques temáticos se volvía inevitable.

Sin embargo, la crítica en The New Yorker nunca ha sido una simple destrucción sin causa. Es un acto de amor corrosivo, una devoción que, al cuestionar la cultura, busca protegerla. Cuando Hilton Als abordaba temas de raza o Amanda Petrusich exploraba el universo de la música folk, lo hacían con la urgencia de quien defiende la vida misma del arte. Zadie Smith, al comentar sobre la misión de la revista, afirmaba: “Es el único lugar donde la cultura se trata como si fuera vida o muerte… porque lo es”. Así, cada crítica, cada ensayo, se convertía en una herramienta para desafiar lo establecido, para reconstruir y reinventar el paisaje cultural.

La revista, con su incesante labor de crítica, se ha ganado el derecho de ser la voz que no da tregua, la que se atreve a cuestionar incluso a las instituciones más venerables. Y en esa batalla, la pluma (o el teclado de la computadora) es capaz de transformar la duda en certezas, el escepticismo en compromiso y la polémica en una conversación que, aunque a veces dolorosa, es vital para el progreso del pensamiento.

REÍR PARA RESISTIR

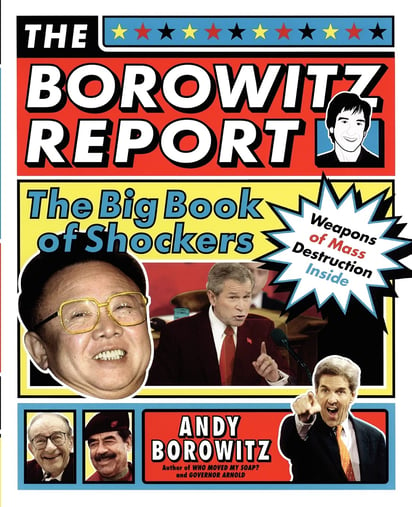

En 2016, en medio de un escenario político que se transformaba en una tragicomedia digna de un teatro del absurdo, The New Yorker encontró en el humor la vía para desafiar la desesperanza. La contratación de Andy Borowitz, con su inimitable The Borowitz Report, dio lugar a titulares satíricos que ridiculizaban a figuras como Donald Trump proponiendo planes para combatir la desinformación con dosis de fake news aún más elaboradas. Paralelamente, las viñetas de Roz Chast, que retrataban la ansiedad moderna —por ejemplo, con la pregunta angustiosa “¿Por qué mi nevera me juzga?”— y los Shouts & Murmurs de Simon Rich, donde hasta Dios parecía participar en una conversación sarcástica en Twitter, mantenían viva la tradición de reírse del poder antes de que este se riera.

Este humor no es una evasión; es una forma de claridad, la linterna que apunta y encandila a los rostros oscuros del poder. Nora Ephron resumía este sentir al afirmar que “todo es copy”, incluido el cáncer que la liquidó, como si el humor fuera la roca de rapel de donde se podía sujetar la dignidad del ser humano.

Reírse en el momento acertado es un acto revolucionario, un grito alegre de libertad que desafía las convenciones y recuerda al público que, a pesar de los embates del destino, la cultura siempre ofrece momentos para la risa y la complicidad.

EL ACOMPAÑANTE EN LA TORMENTA

En 2025, The New Yorker celebra 100 años de existencia, un hito que, lejos de opacar su relevancia, reafirma su capacidad de adaptarse y renovarse. La redacción, trasladada desde la Calle 43 —donde los teatros y los rascacielos art decó narraban historias de antaño— a un espacio contemporáneo en el One World Trade Center, se erige ahora como un monumento a la resiliencia. La ironía es conmovedora: desde el epicentro de un desastre histórico, la revista sigue contando relatos que reconstruyen el mundo, que reparan las fisuras de la historia con la calidez de una frase bien escrita.

Su secreto, como siempre, radica en adaptarse sin claudicar. En sus páginas conviven reportajes sobre criptomonedas y ensayos sobre la última revolución en inteligencia artificial, junto a poemas que celebran la laboriosa vida de las abejas y entrevistas que oscilan entre figuras tan dispares como Putin y una drag queen de Brooklyn. Su canal de YouTube, ahora una extensión de la redacción, alberga series de mini-ensayos que invitan a repensar el mundo desde perspectivas inéditas. Es la misma inquietud que impulsó a Harold Ross en 1925: la curiosidad inagotable y la fe en que la palabra —en cualquier formato— es un faro que guía a la humanidad en la tormenta.

Como el faro de Sandy Hook, que usó primero velas, luego queroseno y finalmente electricidad sin dejar de ser faro, The New Yorker abraza un siglo nuevo sin olvidar sus fuentes de iluminación: historias largas en tiempos que exigen contenidos cortos, humor en una época de llantos de desplazados, crítica cuando el poder indica conformismo. En 2022, al publicar un ensayo de Jia Tolentino sobre el apocalipsis climático, la revista no ofrecía soluciones, sino algo más valioso, como el faro que es: la sensación de no estar solos en la tormenta

PREGUNTAS POR HACER

En algún rincón de Nueva York, en una tarde neblinosa en la que el bullicio de la ciudad se mezcla con el murmullo de historias anónimas, E.B. White escribió: “La ciudad es un lugar de preguntas, no de respuestas”. The New Yorker encarna esa interrogante perpetua, esa búsqueda incesante de lo que realmente importa en un mundo que cambia a la velocidad de un vagón de metro. Durante un siglo, ha sido el testigo mordaz de depresiones, guerras, pandemias y revoluciones digitales, guiando a sus lectores con reportajes que se despliegan como novelas cortas y análisis que combinan la sensibilidad de un poeta con la precisión de un científico.

¿Importará esta revista y el periodismo cultural en una era en la que la inteligencia artificial ya domina nuestras vidas? Sin duda, porque al igual que un faro en la oscuridad, el periodismo no sólo ilumina el camino; recuerda a cada uno de nosotros que, en el fondo, la esencia de la humanidad se halla en el deseo de comprender y conectar. Mientras existan personas dispuestas a leer para entenderse, para reírse de las estupideces de la existencia y para encontrar consuelo en la compañía de palabras sinceras, The New Yorker seguirá siendo ese oasis de información entregada con ingenio en medio de un desierto de redacciones planas e indiferencia por las emociones del lector.

LA ÚLTIMA PÁGINA

En cada ejemplar de The New Yorker se esconde una última viñeta sin título, un susurro final que invita a la reflexión. A veces, es la imagen de un perro filosofando frente a un plato vacío; en otras, se vislumbra a un burócrata intentando abrir una puerta marcada como “Sentido de la vida”. No lleva pies de foto, porque en esa ausencia se oculta el guiño final, la firma de un editor que entiende que, después de miles de palabras sobre el apocalipsis, la única salvación quizás es una carcajada que rompa el hielo del desaliento.

Esta última página es la declaración de intenciones de una revista que se niega a ceder ante el olvido, que se rehúsa a ser sólo un archivo digital en un mar de contenido efímero. Es el recordatorio de que, en un siglo donde el futuro se escribe con bits y algoritmos, la narrativa humana —con sus matices, contradicciones y sueños— es la única constancia que puede perdurar. Así, mientras Tik Tok reparta noticias y los políticos sigan intimidando, siempre habrá un rincón en el que la palabra se mantenga viva, cuestionando el sentido y el significado del tiempo, la tecnología y el futuro.

Como susurraba Parker, con esa ironía que le caracterizaba mientras sorbía ginebra: “Todo lo que sé es que no sé nada. Pero qué bien lo escribo”.

Instagram: @pedrofranciscodelrey